Die politische Landschaft in Deutschland ist komplex und vielschichtig, doch selten offenbaren sich so brisante Verstrickungen, wie sie aktuell rund um Katrin Göring-Eckardt und vermeintliche Verbindungen zur linksautonomen Szene diskutiert werden. In diesem Beitrag beleuchten wir die Hintergründe, werfen einen kritischen Blick auf die Verbindungen zwischen den Grünen und der sogenannten „Hammerbande“ sowie einschlägigen linksextremen Gruppierungen und analysieren, wie diese Verflechtungen im politischen Diskurs und in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Die Grundlage für diese Analyse bildet ein aktueller Artikel der „Jungen Freiheit“ sowie zahlreiche Aussagen und Beobachtungen, die in den letzten Wochen für Aufsehen sorgten. Dabei geht es nicht nur um einzelne politische Akteure, sondern um ein ganzes Geflecht aus Organisationen, Büros und vermeintlichen Interessensüberschneidungen, die Fragen aufwerfen, wie eng die Verbindungen tatsächlich sind – und welche Auswirkungen dies für die politische Kultur und die öffentliche Debatte haben könnte.

Katrin Göring-Eckardt: Menschenrechte, Demokratie und ein fragwürdiger Besuch in Budapest

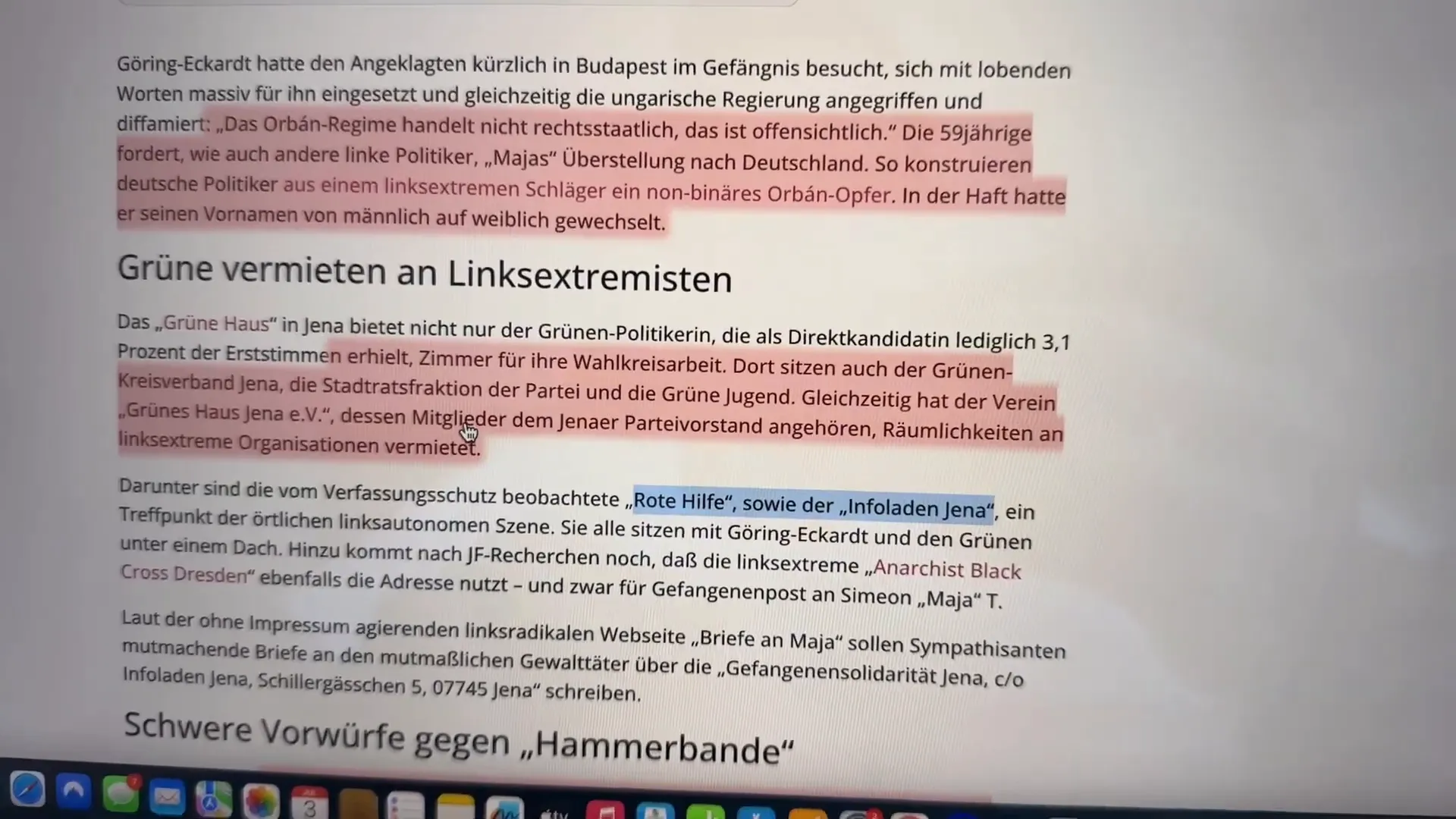

Katrin Göring-Eckardt, bekannt als prominentes Mitglied der Grünen und vehemente Verfechterin von Menschenrechten und Demokratie, geriet kürzlich in den Fokus, als sie sich in Budapest für politische Zwecke engagierte. Dort besuchte sie unter anderem ein Gefängnis, das laut eigener Aussage ein Symbol für einen „kaputten Rechtsstaat“ in Ungarn darstellt.

In einer öffentlichen Stellungnahme schilderte sie ihre Eindrücke von den Haftbedingungen, die sie als menschenunwürdig kritisierte. Besonders im Fokus stand dabei die Person „Maya Tee“ (Name aus Datenschutzgründen anonymisiert), die in Ungarn inhaftiert ist und deren Auslieferung aus Deutschland für viel Aufsehen sorgt.

Die Kritik an den Haftbedingungen ist durchaus nachvollziehbar: Maya Tee soll unter strengen Kontaktbeschränkungen leiden, hat seit einem Jahr keinen persönlichen Kontakt zu Freunden und darf selbst mit der Familie nur begrenzte Zeit am Telefon oder persönlich sprechen. Die Besuchsrechte sind stark eingeschränkt, Umarmungen verboten und jede Minute der Kommunikation wird genau gezählt.

Doch während Göring-Eckardt die Missstände im ungarischen Justizsystem anprangert, fällt auf, dass sie mit keinem Wort auf die konkreten Vorwürfe und Straftaten eingeht, die zur Inhaftierung geführt haben. Dies lässt Raum für Spekulationen und Fragen, wie ernsthaft die Distanzierung von der Person und deren Handlungen tatsächlich ist.

Die Rolle von Jena: Ein politisches Zentrum unter Beobachtung

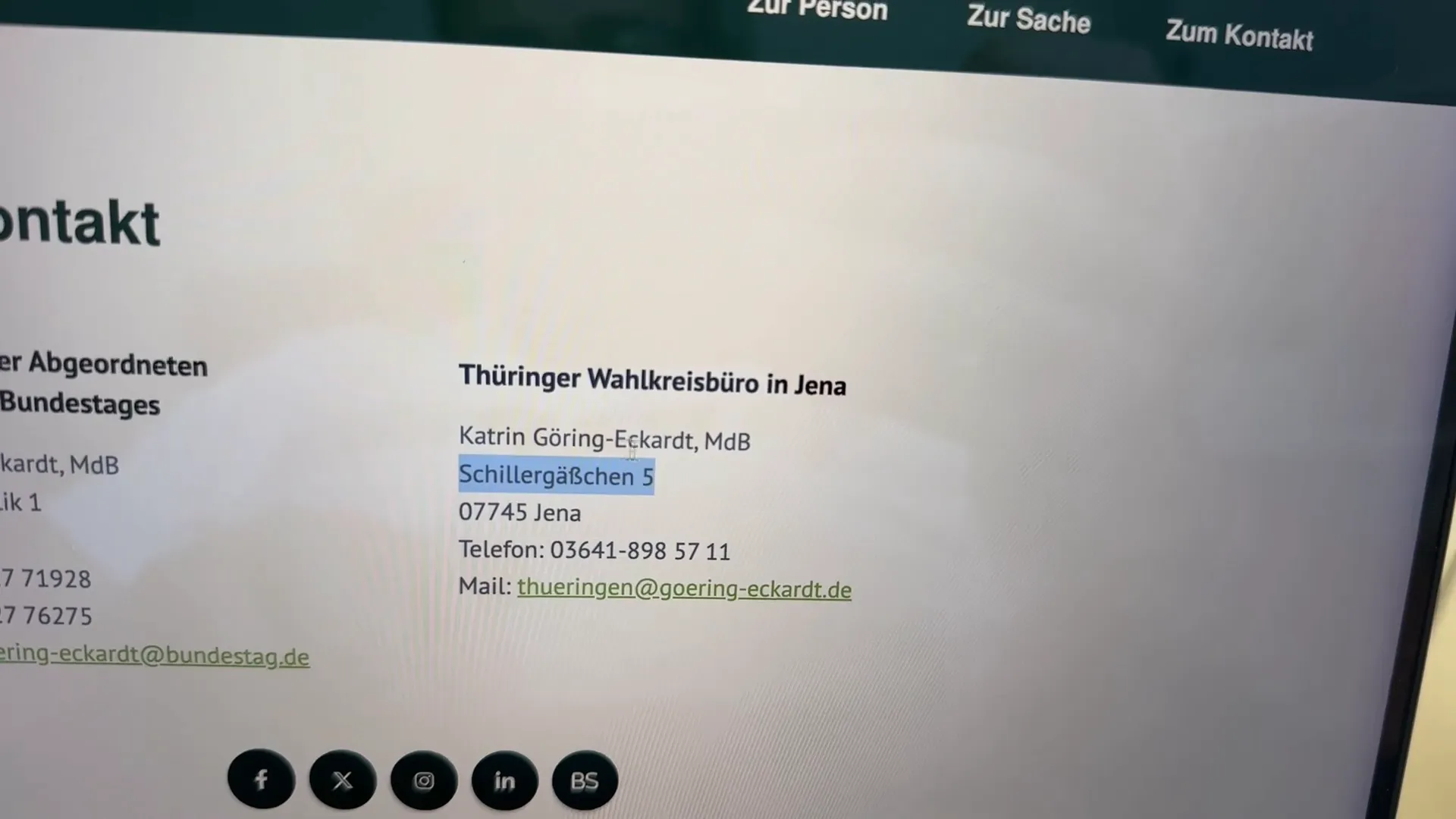

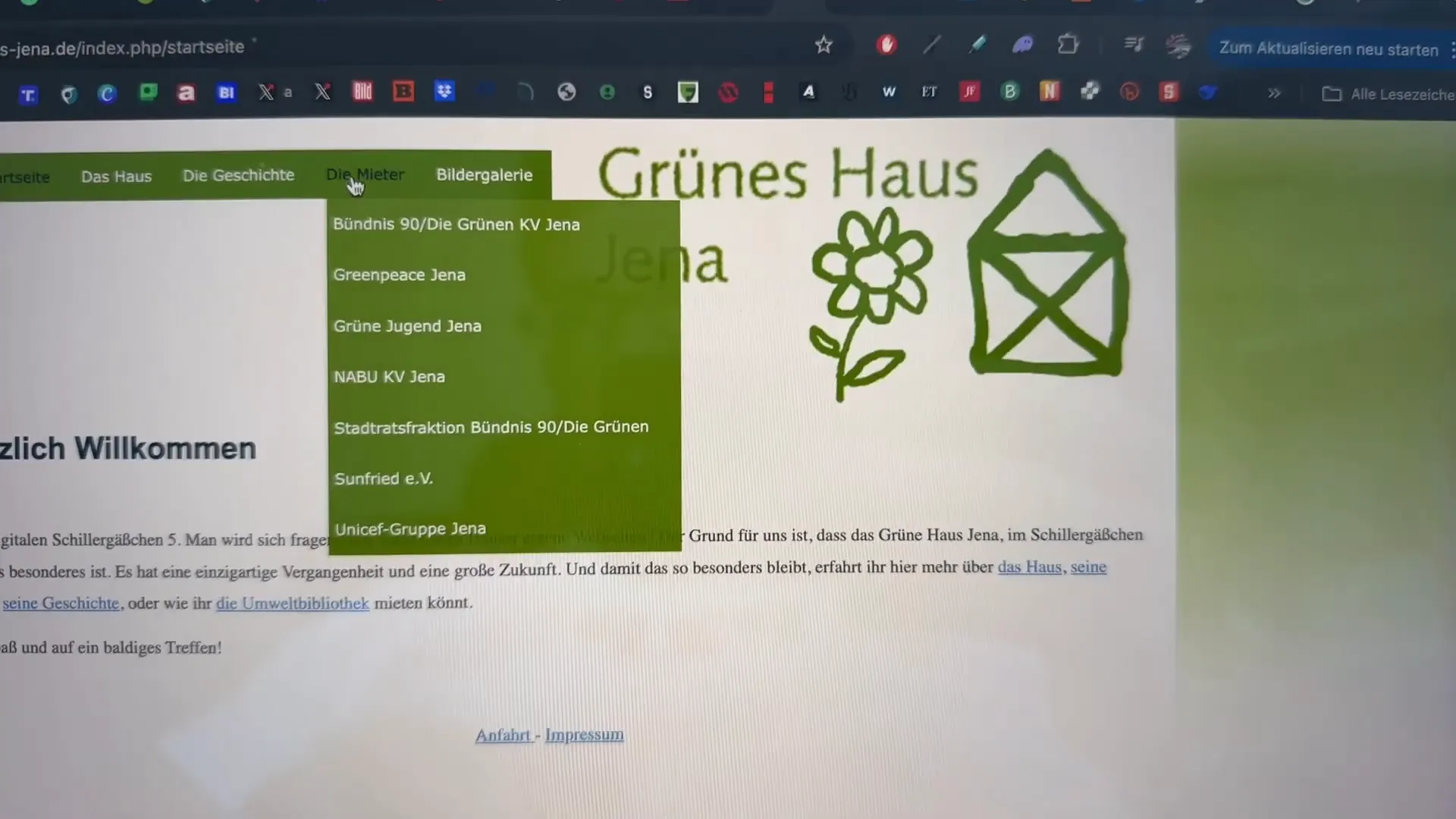

Ein weiterer interessanter Aspekt ist der Bezug zu Jena, dem Geburtsort von Maya Tee, und dem dortigen Engagement von Katrin Göring-Eckardt. Das Thüringer Wahlkreisbüro von Göring-Eckardt befindet sich in der Schillergässchen 5, mitten in Jena. Dieses Büro teilt sich ein Haus mit zahlreichen weiteren Mietern, die allesamt politisch aktiv sind – darunter der Kreisverband der Grünen, Greenpeace Jena, die Grüne Jugend Jena sowie der NABU-Kreisverband.

Was jedoch besonders ins Auge fällt, ist die Tatsache, dass auch Briefe, die an die ARD adressiert sind, an diese Adresse gesendet werden sollen. Dies wirft Fragen darüber auf, wie eng die organisatorischen Verbindungen zwischen den hier ansässigen Gruppen tatsächlich sind – und ob möglicherweise auch andere Akteure, wie etwa UNICEF oder andere Organisationen, den Schriftverkehr über diese Adresse abwickeln.

Die „Junge Freiheit“ berichtet zudem, dass vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppen wie „Rote Hilfe“ und der „Infoladen Jena“ ebenfalls mit dieser Adresse in Verbindung gebracht werden, obwohl sie offiziell nicht im Mieterverzeichnis geführt werden. Das wirft die Frage auf, ob hier nicht mehr als nur eine räumliche Nähe vorliegt.

Die Hammerbande und linksautonome Szene: Mythos oder Realität?

Der Begriff „Hammerbande“ wird in diesem Kontext häufig genannt, wenn es um linksautonome Gruppen geht, die teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Frage, die sich stellt, ist: Wie weit reichen die Verstrickungen zwischen Mitgliedern der Grünen, insbesondere um Katrin Göring-Eckardt, und diesen Gruppen tatsächlich?

Paul Klem, ein bekannter politischer Beobachter, hat in einem Video diese Zusammenhänge insinuiert, ohne jedoch handfeste Beweise vorzulegen. Das reicht aus, um die Diskussion anzuheizen und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Die Vermutung, dass es eine direkte Verbindung zwischen den Grünen und der linksautonomen Szene geben könnte, ist ein heikles Thema, das tiefgreifende Fragen aufwirft – sowohl politisch als auch gesellschaftlich.

Ein entscheidender Punkt ist die mangelnde Transparenz und die fehlende klare Abgrenzung gegenüber Gewalt und extremistischen Positionen. Während die Grünen sich offiziell für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, fehlt es oft an deutlichen Distanzierungen von Gewalttaten und radikalen Äußerungen aus dem linken Spektrum.

Einseitigkeit in der politischen Gewaltverurteilung

Ein Phänomen, das immer wieder beobachtet wird, ist die einseitige Verurteilung von Gewalt, die vor allem dann deutlich wird, wenn sie von der politischen Gegenseite ausgeht. Ein Beispiel dafür ist der Fall eines SPD-Politikers, Lukas Gottschalk, der im letzten Jahr einen politischen Gegner brutal attackierte, ohne dass es eine breite öffentliche Empörung oder klare Distanzierungen von Seiten der SPD gab.

Im Gegensatz dazu wird die AfD vom Verfassungsschutz mit großer Akribie überwacht. Jede öffentliche Äußerung wird genau unter die Lupe genommen, V-Leute werden eingesetzt, um Informationen zu sammeln. Doch trotz dieser intensiven Überwachung hat der Verfassungsschutz bislang keine wirklich belastbaren Beweise für schwerwiegende Straftaten aus dem AfD-Umfeld veröffentlicht.

Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Vorfälle aus dem linken Spektrum, die entweder nicht ausreichend verurteilt oder gar toleriert werden. Dazu zählen radikale Forderungen wie das „Erschießen der Reichen“ oder andere gewaltverherrlichende Parolen, die auf Parteitagen linker Gruppierungen zu hören sind. Diese werden oft nicht klar genug verurteilt, was das Bild einer politischen Doppelmoral verstärkt.

Die Grünen Jugend und die Debatte um Gewalt

Die Debatte um Gewalt und deren Verurteilung ist auch innerhalb der Grünen Jugend ein Thema. Jette Nizzad, eine bekannte Vertreterin der Grünen Jugend, sorgte mit einem kontroversen „Böllerpost“ für Aufsehen, der Gewalt gegen politische Gegner zu verharmlosen schien. Solche Aktionen tragen zur Wahrnehmung einer extremen Einseitigkeit bei, die dringend hinterfragt werden muss.

Die mangelnde klare Distanzierung von Gewalt seitens der Grünen und linker Politikerinnen und Politiker trägt nicht nur zur Spaltung der Gesellschaft bei, sondern schwächt auch die Glaubwürdigkeit dieser Parteien im demokratischen Diskurs. Es ist höchste Zeit, dass hier ein Umdenken stattfindet und eine konsequente Haltung gegen jede Form von politischer Gewalt eingenommen wird – unabhängig von der politischen Herkunft.

Ein Blick auf die Verbindungen und deren politische Bedeutung

Die enge räumliche Nähe von Grünen-Verbänden, Umweltorganisationen und vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppen im selben Gebäude in Jena wirft Fragen auf, die weit über die bloße Nachbarschaft hinausgehen. Wenn politische Gruppierungen und linksextreme Organisationen denselben Ort nutzen oder dort zumindest angemeldet sind, stellt sich die Frage nach der Intensität und Art der Zusammenarbeit oder des Kontakts.

Solche Verbindungen könnten Einfluss auf die politische Strategie, die Mobilisierung und den öffentlichen Diskurs haben. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass die Grünen durch diese Nähe in eine defensive Position geraten, die ihre eigentlichen Werte und Ziele infrage stellt.

Was bedeutet das für die politische Kultur in Deutschland?

Diese Verflechtungen und die damit verbundenen Fragen sind ein Spiegelbild der Herausforderungen, vor denen die deutsche Demokratie heute steht. Es geht nicht nur um einzelne Akteure oder Parteien, sondern um die gesamte politische Kultur, die geprägt sein muss von Transparenz, gegenseitigem Respekt und klarer Abgrenzung von Extremismus und Gewalt.

Die öffentliche Debatte leidet darunter, wenn solche Fragen nicht offen und ehrlich adressiert werden. Nur durch kritische Auseinandersetzung und klare Positionierungen kann das Vertrauen in demokratische Institutionen gestärkt und eine konstruktive politische Diskussion ermöglicht werden.

Fazit: Eine Geschichte, die zum Nachdenken anregt

Die brisanten Verstrickungen zwischen Katrin Göring-Eckardt, den Grünen und der linksautonomen Szene werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen der politischen Kommunikation und die Notwendigkeit klarer Grenzen in der demokratischen Auseinandersetzung.

Es ist wichtig, dass politische Akteure Verantwortung übernehmen und sich konsequent von Gewalt distanzieren – egal, aus welchem Lager diese ausgeht. Nur so kann eine politische Kultur entstehen, die auf Respekt, Dialog und Rechtsstaatlichkeit basiert.

Die Diskussion um die räumliche und organisatorische Nähe verschiedener politischer Gruppen in Jena zeigt, dass es noch viel zu tun gibt, um Transparenz herzustellen und das Vertrauen der Bevölkerung in die demokratischen Prozesse zu sichern. Dabei müssen wir alle wachsam bleiben und kritisches Denken fördern – für eine lebendige und gesunde Demokratie.

Weiterführende Gedanken: Wie kann die Gesellschaft mit solchen Verstrickungen umgehen?

Die politische Landschaft ist ein Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklungen. Wenn Verbindungen zwischen etablierten Parteien und radikalen Gruppierungen vermutet oder tatsächlich bestehen, sollten wir als Gesellschaft nicht wegschauen. Es ist notwendig, diese Verflechtungen transparent zu machen und kritisch zu hinterfragen.

- Förderung von Transparenz: Öffentliche Institutionen und Parteien müssen ihre Strukturen offenlegen, um Spekulationen vorzubeugen und Vertrauen zu schaffen.

- Klare Abgrenzungen: Gewalt darf niemals toleriert werden, egal von welcher Seite sie ausgeht. Politische Akteure müssen dies eindeutig kommunizieren.

- Stärkung des Rechtsstaats: Unabhängige Gerichte und der Schutz der Unschuldsvermutung sind Grundpfeiler unserer Demokratie und müssen verteidigt werden.

- Förderung des Dialogs: Nur durch offene Diskussionen und gegenseitiges Verständnis kann gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingen.

Diese Punkte sollten in den Mittelpunkt gerückt werden, um den demokratischen Diskurs zu stärken und die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden.

Persönliche Einschätzung und Ausblick

Als Beobachter dieser Entwicklungen sehe ich die Notwendigkeit, dass gerade Parteien wie die Grünen, die sich als Vertreter von Menschenrechten und Demokratie verstehen, sich intensiver mit diesen Fragen auseinandersetzen. Es reicht nicht, nur auf Missstände in anderen Ländern hinzuweisen, wie im Fall Ungarns, sondern es muss auch die eigene politische Basis kritisch hinterfragt werden.

Die Debatte um die Haftbedingungen in Budapest ist wichtig und verdient Aufmerksamkeit, doch darf sie nicht davon ablenken, dass auch hierzulande politische Verantwortung für den Umgang mit radikalen Gruppen und Gewalt übernommen werden muss. Nur so kann das Vertrauen in die Demokratie langfristig erhalten bleiben.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Diskussion um die Verbindungen in Jena und die Rolle von Katrin Göring-Eckardt entwickeln wird. Klar ist: Transparenz, Ehrlichkeit und klare Positionen sind jetzt gefragt – für eine starke und demokratische Gesellschaft.

Abschließende Gedanken

Die politischen Verstrickungen, wie sie aktuell diskutiert werden, sind ein Weckruf für die gesamte Gesellschaft. Wer sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzt, muss auch bereit sein, unangenehme Fragen zu stellen und sich selbst kritisch zu hinterfragen.

Es liegt an uns allen, wachsam zu bleiben, kritisch zu denken und eine politische Kultur zu fördern, die auf Respekt, Offenheit und Gewaltfreiheit basiert. Nur so können wir eine demokratische Zukunft gestalten, die allen gerecht wird.

In diesem Sinne: Bleiben wir kritisch, informiert und engagiert – für eine bessere politische Zukunft.

AI-generierte Bilder zur Veranschaulichung

Zur visuellen Unterstützung dieses Beitrags wurden drei AI-generierte Bilder erstellt, die die Themen politische Verstrickungen, demokratische Debatten und gesellschaftliche Herausforderungen symbolisieren. Diese Bilder sollen den Textinhalt ergänzen und zum Nachdenken anregen.

Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Video Hochbrisant: Göring Eckardts außer Kontrolle! erstellt.

Hochbrisant: Göring Eckardts außer Kontrolle! – Die Verstrickungen zwischen Grünen und der linksautonomen Szene unter der Lupe. There are any Hochbrisant: Göring Eckardts außer Kontrolle! – Die Verstrickungen zwischen Grünen und der linksautonomen Szene unter der Lupe in here.